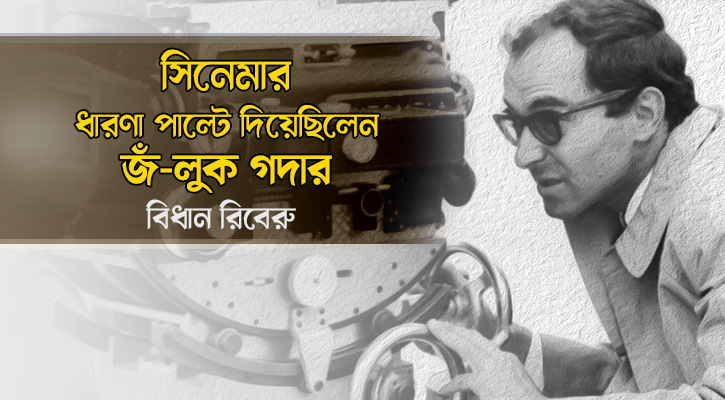

জঁ-লুক গদার সিনেমা নির্মাণের আগপর্যন্ত সিনেমা-সম্পর্কিত একরকম ধারণা পোষণ করত মানুষ। কিন্তু গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে গদার যখন চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দিলেন এবং সব ধরনের চর্চিত নিয়মনীতিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নিজের মতো করে ছবি বানাতে শুরু করলেন, তখন অবাক বিস্ময়ে পৃথিবী তাকিয়ে দেখেছে। এই নবতরঙ্গ সৃষ্টির লগ্নে তিনি সঙ্গে পেয়েছিলেন আলাঁ খোসনে, ফ্রাসোয়াঁ ত্রুফো, আগ্নেস ভার্দা, এরিক খোমার, ক্লদ শেব্রল, জ্যাক রিভেত প্রমুখকে। আরও পেয়েছিলেন অদ্রেঁ বাজাঁর মতো সম্পাদককে। মূর্তিভঙ্গকারী ঊর্মিমালার মাঝে একজন হলেও গদার স্বতন্ত্র, তাঁর চিন্তাপদ্ধতি ঋজু, তাই প্রকাশভঙ্গিও সূর্যচুম্বিত বর্শার মতো।

গদারই প্রথম সিনেমার ভেতর গৎবাঁধা গল্প বলার ঢংকে জোরালো ভঙ্গিতে সংপ্রশ্নবিদ্ধ করলেন। বললেন, গল্পের একটা শুরু, মধ্যমা ও শেষ থাকতে হয় বটে, তবে সেটা যে ওই ক্রমেই থাকতে হবে, তার কোনো মানে নেই। বললেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনি কোত্থেকে জিনিসটা নিলেন; নিয়ে কোন দিকে গেলেন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ গন্তব্যই তাঁর কাছে শেষ কথা। আরও বললেন, অমর হন, তারপর মারা যান। প্রকৃত অর্থেই তিনি অমর হয়ে মারা গেলেন ১৩ সেপ্টেম্বর, ৯১ বছর বয়সে।

গদার একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, চলচ্চিত্র বানাতে নারী আর বন্দুকই যথেষ্ট, হলিউডকে বিদ্ধ করেছিলেন। উপাদান নিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকেই, তারপর সেটাকে তিনি নিয়ে যান একেবারেই ভিন্নদিকে। প্রমাণ: ১৯৬০ সালে নির্মিত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ব্রেথলেস’। ক্রাইম ড্রামাটির ভেতর থাকা প্যাট্রিসিয়া প্রেমে পড়ে এক অপরাধী ব্যক্তির, নাম মিশেল। চলচ্চিত্রের শেষ অঙ্কে পুলিশের গুলিতে মারা যায় মিশেল, তবে ওই ছবি দেখে বিশ্ব চলচ্চিত্রে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে, এর কারণ ছবিটির অভিনবত্ব। সম্পাদনায় জাম্পকাট, চরিত্রের ট্রিটমেন্ট এবং হলিউডের ক্রাইম জঁরার প্লট নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপন গদারকে সে সময় শুধু আলাদাই করে দেয়নি, বিশ্ব চলচ্চিত্রে স্থায়ী আসন করে দিয়েছে। গদার প্রথম ছবিতে সম্পাদনার যে রীতি ব্যবহার করেছেন, তা দর্শককে ধাক্কা দেয়, আর চলচ্চিত্র দেখার চোখকেও পাল্টে দেয়। তৎকালের ছবিতে যে ধরনের সম্পাদনা হতো, তাতে ‘মন্তাজ’ সম্পর্কে দর্শকের সচেতন হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। কিন্তু গদার যেন আধমরা দর্শকদের ঘা মেরে জাগাতে চাইলেন। একই সঙ্গে ঘা মেরে ভাঙতে চাইলেন চলচ্চিত্র নির্মাণের চিরাচরিত ব্যাকরণকেও।

আরও একটা ঘটনা গদার তখন ঘটিয়েছিলেন, তা হলো শুটিং লোকেশনে গিয়ে তিনি চিত্রনাট্য লিখতেন, আর ক্যামেরা চালুর আগে চরিত্রদের মুখে সংলাপের জোগান দিতেন। ফরাসি রথী-মহারথীদের মতো স্টুডিওতে গিয়ে, বিশাল লটবহর নিয়ে স্টোরিবোর্ড মেনে শুটিং করার ঐতিহ্যকে তিনি গুঁড়িয়ে দেন প্রথম ছবিতেই। প্রাকৃতিক আলোতে, হাতে ধরা ক্যামেরা নিয়ে শুট করায় তাঁর ছবির ভেতর একধরনের প্রামাণ্যচিত্রের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেটা পরবর্তী সময়ে বেশ অনুকরণীয় হয়ে ওঠে অন্যদের মধ্যে।

এই যে প্রচলিত রীতিকে ভেঙেচুরে অন্যরকম ভাষার চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস গদারের ভেতর দেখা যায়, সেটি সিনেমার প্রতি গভীর জ্ঞান ও প্রেমের বহিঃপ্রকাশই বটে। নিজে নির্মাতা হওয়ার আগে সিনেমা দেখেছেন দিনরাত এক করে। একই ছবি বহুবার। বন্ধুদের মতোই তিনি প্রথমে ছিলেন চলচ্চিত্র সমালোচক। সমালোচনাকালে যে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত পরিচালকের ছবি নাকচ করতেন, সেই ধারণাগুলোই পরবর্তী সময়ে নিজের ছবিতে কাজে লাগাতে থাকেন। ৯১ বছরের জীবনে দুহাত ভরে সিনেমা বানিয়েছেন—চল্লিশের অধিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র ছাড়াও প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, টিভি সিরিজ—সব মিলিয়ে তাঁর সৃষ্টি শতাধিক।

ষাটের দশকে ‘ব্রেথলেস’ ছাড়াও নিওরিয়েলিস্ট ঘরানার ‘আ উইম্যান ইজ আ উইম্যান’, ডিসটোপিয়ান সায়েন্স-ফিকশন ‘আলফাভিল’, ব্ল্যাক কমেডি ‘উইকেন্ড’ দর্শককে জুগিয়েছে ভিন্নধর্মী বিনোদন। যে বিনোদন অলস ও নিষ্ক্রিয় নয়। এরপর মার্ক্সবাদী চিন্তাধারাকে পুঁজি করে এমন সব রাজনৈতিক সিনেমা নির্মাণে ব্রতী হলেন, যেখানে কোনো শৈল্পিক রাখঢাক না রেখে রাজনীতিকেই তুলে ধরলেন সরাসরি। বানালেন ‘লা শিনোয়াজ’ বা ‘অলজ ওয়েলে’র মতো চলচ্চিত্র।

জর্মন নাট্যতাত্ত্বিক বের্টল্ট ব্রেখটের মতো গদারও চাইতেন তাঁর দর্শক যেন ক্রিটিক্যালি বা চিন্তার জারনের ভেতর দিয়ে তাঁর কাজের অংশীজন হয়ে ওঠে। আর সেজন্য গদার এমন সব কৌশল প্রয়োগ করতে শুরু করেন, যাতে দর্শক প্রতিনিয়ত অনুধাবন করে, সে যা দেখছে তা বানানো, কৃত্রিম। গদার তাই বলতেন, সিনেমা হলো দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর ঠগ এক জিনিস। গদার চাইতেন দর্শক যেন বাহাসের ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করে। ‘লা শিনোয়াজ’ ছবিটির কথাই ধরা যাক। সেখানে নানা প্রকার ক্যাপশন শুধু নয়, তিনি চরিত্রদের দিয়ে চতুর্থ দেয়াল ভেঙে দিলেন, এমনকি ছবির শুরুতে ক্ল্যাপার বোর্ডটিও রেখে দিলেন। তিনি যেন প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দিতে চান সিনেমা মানেই নির্মিত সত্য মাত্র।

তবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই গদারকে সবাই অকুণ্ঠ ভালোবাসা দিয়েছেন বা সবাই তাঁর কাজকে পছন্দ করেছেন। নিজেদের দেশে যেমন তাঁর সমালোচক ছিল, তেমনি বিদেশেও কম ছিল না। তাঁর চলচ্চিত্রের বক্তব্য তো বটেই, নিজের চোখা ও ধারালো মন্তব্যও তাকে ব্রাত্য করে দিয়েছিল অনেক পরিসরে। বিখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্র সমালোচক রজার এবার্ট যেমন একবার গদার সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি গভীরভাবেই নিজের দুনিয়ায় বুঁদ থাকেন, আর এ কারণেই তাঁর ছবি একই সঙ্গে স্বতন্ত্র ও হতাশাজনক হয়।

গদার নিজের বিশ্বাস ও আদর্শকে স্থান দিতেন বন্ধুত্বেরও অনেক ওপরে। সে কারণে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রাসোয়াঁ ত্রুফোর সঙ্গেও তাঁর দূরত্ব রচিত হয়। ১৯৭৩ সালে যখন ত্রুফোর ‘ডে ফর নাইট’ মুক্তি পায়, তখন সেই ছবির তীব্র সমালোচনা করেন গদার। তাঁর অভিযোগ বন্ধু ত্রুফো জনপ্রিয়তার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। আগের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছেন ত্রুফো। তবে গদারের সমালোচনার জবাবে ত্রুফোও এক দীর্ঘ কড়া চিঠি লেখেন। এরপর দুই বন্ধুর ফাটল আর জোড়া লাগেনি।

হলোই-বা গদারের কাজ ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াসংবলিত, নিরীক্ষাধর্মী, রাজনৈতিক কিংবা তিনটাই, কিন্তু সেসব কাজের যে প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মের নির্মাতাদের ওপর পড়েছে তা অনস্বীকার্য। ফরাসি চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ খেলে যাওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানারূপে নবতরঙ্গ খেলে গেছে। সেসব দেশ তাদের নিজস্ব গদারকেও আবিষ্কার করে নিয়েছে যথারীতি। তাই বলতে দ্বিধা নেই, গদারের শারীরিক মৃত্যু হয়েছে সত্যি, কিন্তু সিনেমার ভাষা বিনির্মাণে তাঁর যে বিপ্লবী প্রয়াস ও সাফল্য, সেটা তাঁকে জীবিতকালেই অমর করে দিয়েছিল। মৃত্যুর পর শুরু হলো গদারের অমরত্বের দ্বিতীয় ও অনন্ত সিকোয়েন্স।

~2-20250705114236.jpeg)

-20230822064119-20250629063054.jpg)