মরা কার্তিকের শেষ দিকেই মেঘের আনাগোনায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শীত শীত ভাব চলে আসে। পাতলা চাদর গায়ে আসে কুয়াশার পাতলুন। কেমন এক শীত অসারতার মধ্য দিয়ে হেমন্ত চলে আসে তার হেমবরণী রূপ নিয়ে। হেমন্ত আসে, আসে কৃষকের দিন। বহুদিন অপেক্ষা, মরা কার্তিকের ধাক্কা শেষে আসে অগ্রহায়ণ। সঙ্গে নিয়ে আসে নবান্নের দিন। লোকায়ত উৎসবের লগ্ন। কৃষকের আনন্দ করার মাহেন্দ্রক্ষণ।

অগ্রহায়ণ বা অঘ্রান বাংলা সনের অষ্টম এবং শকাব্দের নবম মাস। এই মাসের আরেক নাম মার্গশীর্ষ। এখন এটি বাংলা সনের অষ্টম মাস হলেও একসময় অগ্রহায়ণ ছিল বছরের প্রথম মাস। ‘অগ্র’ শব্দের অর্থ ‘আগে’ আর ‘হায়ণ’ শব্দের অর্থ ‘বছর’। বছরের আগে বা শুরুতে ছিল বলেই এই মাসের নাম ‘অগ্রহায়ণ’। এটি হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস। ‘অগ্রহায়ণ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বছরের যে সময় শ্রেষ্ঠ ব্রীহি (ধান) উৎপন্ন হয়। অতীতে এই সময় প্রচুর ধান উৎপাদিত হতো বলে এই মাসটিকেই বছরের প্রথম মাস ধরা হতো। হেমন্ত ঋতুর সঙ্গে জড়ানো রয়েছে হেমবরণী ধানের উৎসব। পিঠা-পায়েসের জোগান দেওয়া ধান মাঠে হেমবরণী হয়।

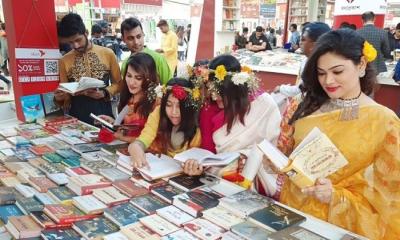

বাংলার সব উৎসব যেহেতু ফসলের সঙ্গে যুক্ত, তাই হেমবরণী ধান ওঠার মধ্য দিয়ে কৃষক আয়োজন করে নবান্ন উৎসবের। ‘নবান্ন’ শব্দের শাব্দিক অর্থ নব অন্ন। অগ্রহায়ণ-পৌষে কৃষিজীবী মানুষ ঘরে ঘরে প্রথম ধান তোলার পর সেই নতুন চাল দিয়ে তৈরি পিঠা-পায়েস-মিষ্টান্ন সহযোগে উৎসবটি পালন করেন। নবান্ন বাঙালির চিরায়ত উৎসব। বাংলার ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠার পরেই শুরু হয় নবান্ন উৎসব।

শস্য নিয়ে উৎসব করার এই প্রবণতা বিশ্বে আর কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই। বাংলাদেশের সবখানে উৎসবটি পালিত হয় সামাজিকভাবে। গ্রামীণ পরিবেশে নবান্ন উৎসবের আয়োজন ভিন্ন মাত্রিক। কৃষকের ঘরে নবান্ন উৎসব হলেও সেটা নাগরিক উৎসব। নাগরিক হলেও উৎসব যেহেতেু তাই আন্তরিকভাবে সাধ্যমতো আয়োজন হয় নবান্ন উৎসবের।

গ্রামবাংলার চিরায়ত উৎসব নবান্ন আগের মতো নেই। বলতে হবে গ্রামে শহর ঢুকে যাওয়ায় গ্রাম্য উৎসবগুলোর গোত্রান্তর হয়েছে। আমাদের বছরের শুরু নববর্ষ দিয়ে আর শেষ হয় নবান্ন দিয়ে। ভূমিকেন্দ্রিক সভ্যতার দাগটি এভাবে বিবেচনা করা যায়। তারপরও আগের মতো নবান্ন উৎসবের সেই জৌলুশ নেই।

বাঙালি সমাজে একসময় শস্যকেন্দ্রিক নানা রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। কারণ, ধানই ছিল সমৃদ্ধির শেষ কথা। কার্তিকের মঙ্গা উত্তর জনপদে ব্যাপক প্রভাব ফেললেও অন্যান্য জনপদেও এ সময় খাদ্যাভাব দেখা দিত। মানুষ অপেক্ষায় থাকত অগ্রহায়ণের। এমনকি ধার-কর্জ করলেও কথা থাকত অগ্রহায়ণে ধান ওঠার পরে পরিশোধ করার। অর্থাৎ অগ্রহায়ণের শস্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বাঙালির আশার দিকটি খুব পরিলক্ষিত হয়।

অগ্রহায়ণের শস্যপ্রাপ্তি কৃষককে যেমন আনন্দ দিত মানুষও ফসল ওঠার আনন্দে বিমোহিত হতো। যে কারণে বলা যায় হেমন্ত ঋতু বাঙালির কাছে সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবেই দেখা দেয়। মাঠভরা ধানে কৃষকের শ্রম-ঘাম-দেওয়ার পরে অপেক্ষার শেষ এই হেমন্তে। আর নবান্নের ভেতর দিয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি হতো। নবান্ন কোনো ধর্মীয় উৎসব নয়; বলা যায় লৌকিক উৎসব বা কৃষকের উৎসব। হেমন্তে ফসল কাটার মধ্য দিয়ে এ উৎসবের শুরু। লোকসংস্কার অনুযায়ী, হেমন্তের নতুন আমন ধান ঘরে এনে প্রথমে তা গৃহদেবতাকে নিবেদন করা হয়। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে অঞ্চলভেদে পালনের বিভিন্ন আচার রয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় নতুন ধানের চালের গুঁড়ো নারকেলের সঙ্গে বেটে, তাতে মিষ্টি মিশিয়ে জল দিয়ে উপাদেয় নবান্ন তৈরি করা হয়। কোনো এলাকায় পিঠা পায়েস ছাড়া অন্য কিছু করা হয় না। তবে দেশের অজস্র এলাকায় নবান্নের দিন ভাত রান্না হয় না। দক্ষিণবঙ্গেও অনেক এলাকায় এক ভিন্ন উপাচারের সাক্ষাৎ মেলে। এক পাড়ার বয়স্ক লোকেরা পঞ্জিকার তারিখ দেখে নবান্নে দিন ধার্য করেন। নবান্নের দিন ওই পাড়ার সব ছেলেমেয়ে কোনো বটতলা বা হিজলতলায় ভোরে গিয়ে বসে কাককে নেমন্তন্ন করে। এ সময় সুর করে তারা বলতে থাকে— ‘কাউয়া কো কো কো/ মোগো বাড়ি আইও/এট্টা এট্টা খলা দেব প্যাট্টা ভইরা খাইও।’

নবান্নে দিন ধার্য হলে চালের গুঁড়া করার ধুম পড়ে। নবান্নের দিন সকাল হতেই বাড়ির উঠানঘর পরিষ্কার করে চালের গুঁড়ার সঙ্গে নারকেলে বেটে পরিমাণমতো ডাবের জল, চিনি বা খেজুর গুড়, নারকেল, নারকেলের ফোপরা, কর্পূর পরিমাণমতো দিয়ে একধরনের শরবত তৈরি করা হয়। নবান্ন প্রথমে দাঁড়কাককে নারকেলে করে দেওয়া হয়। পিঠ পায়েস খাওয়ার আগে এই শরবত খাওয়া হয়। ‘কাকবলি’ বরিশালের প্রচলিত লোকাচার। একটি কলার ডগায় চাল মাখা, কলা ও নারকেলে কাককে খাওয়ানোর জন্য দেওয়া হয়। কলাটি মুখে নিয়ে কাক কোন দিকে যায়, তা লক্ষ করা হয়। কেননা, বছরের শুভাশুভ অনেকটাই এর ওপর নির্ভর করে। কাকবলির পর সবাই নতুন চালের ভাতের সঙ্গে রান্না করা পঞ্চ ব্যঞ্জন খান। এদিন একসময় কুড়ি থেকে চব্বিশ পদ রান্না করা হতো। এখন সেসব আর চোখে পড়ে না। পুঁজির অসম বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি যেভাবে হারিয়ে যায়, সেটা আমাদের দেশেও যাচ্ছে। তবে লোকায়ত সংস্কৃতি ছাড়া মূল সংস্কৃতি দাঁড়াতে পারে না। এভাবে আমাদের সংস্কৃতি দুর্বল হচ্ছে। সংস্কৃতি দুর্বল হলে অন্ধকার শক্তির আগ্রাসন বাড়ে, মৌলবাদী শক্তি পুঁজির ও পুঁজি নিয়ন্ত্রিত রাজনীতির ফাঁকফোকর দিয়ে সামনে চলে আসতে চায়। সমাজ প্রগতির গতিকে রুদ্ধ করতে চায়। এ কারণে লোকায়ত উৎসবকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।