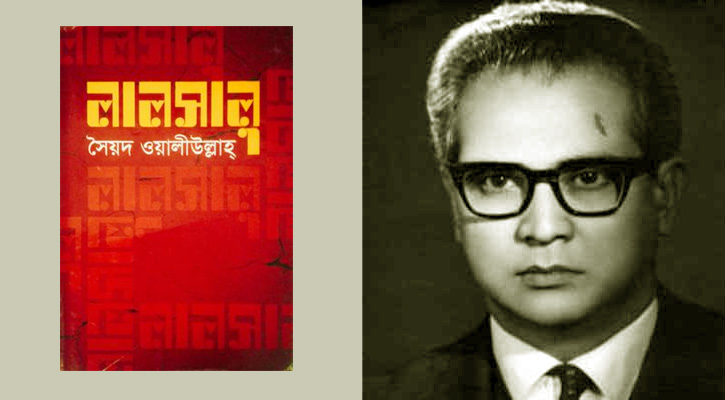

প্রায় ৭৫ বছর আগে সামাজিক সত্য উন্মোচন ও ধর্মীয় লেবাস উন্মোচন করতে ‘লালসালু’ উপন্যাস লিখেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। ওই উপন্যাসে দেখিয়েছেন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে মজিদের চালাকির স্বরূপ, দেখানো হয়েছে তার সমান্তরালে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের সংগতি-অসংগতির নানা বিষয়। মহব্বতনগরের মানুষের মহব্বতকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে শাসন-শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মজিদ তার গল্প ‘লালসালু।’

ঔপন্যাসিক ৭৫ বছর আগে যে সমাজ ও ধর্মের নামে অধর্মের চর্চা দেখিয়েছেন, তা তো বিরাজমান এখনো। এখনো জনপদ জনপদে মাজার কালচার। এমনকি রাজধানী ঢাকাতেও একটু পরপরই নামে-বেনামে মাজারের উপস্থিতি। এখানে মানুষ আসে, ভক্তি দেয়। নিজের পকেটের টাকা খরচ করে। মুশকিল আছান হোক না হোক, ভক্তকুলের ভক্তিতে ফুলেফেঁপে ওঠেন মজিদের মতো এক বা একাধিক মজিদ।

ধর্ম ব্যবসায়ীরা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হিসেবে জাহির করে সাধারণ মানুষের ওপর প্রভুত্ব করছে। ৭৫ বছর আগে লালসালু উপন্যাস আমাদের সামনে সত্য উপস্থাপন করলে তাতে কি কোনো লাভ হয়েছে? কুসংস্কার রয়েছে কুসংস্কারের জায়গায়। এই সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি মেলেনি আমাদের। এই রোগ আরও চেপে ধরেছে আমাদের অস্থিমজ্জা। মানুষের সরল বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ফুলেফেঁপে ওঠা লোকেদের দেখি চারপাশে। সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে, সমাজের শিক্ষিত মানুষেরাও এই পীর ব্যবসায়ীদের মুরিদ হন, তাদের পীর ব্যবসায় সহায়তা করেন। পুরো দেশেই বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মাজারের নামে ঝুলিয়ে রাখা দানবাক্স আপনার চোখে পড়বে।

‘লালসালু’ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হলো-১৯৪৮ সালে ‘হিন্দু-মুসলমান পরিচয় নিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি তখন উত্তাল। একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, আবার নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গড়ে তোলার উদ্দীপনা ইত্যাদি নানা রকম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আবর্তে মধ্যবিত্তের জীবন তখন বিচিত্রমুখী জটিলতায় বিপর্যস্ত ও উজ্জীবিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই সংকটবহুল সমাজকে বাদ দিয়ে বেছে নিলেন গ্রামীণ পটভূমির আরেক সমাজ। রাজনৈতিক সংকটের চেয়ে তিনি নজর দিলেন সামাজিক সংকটের দিকে। সমাজ থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, বেছে নিলেন তাঁর উপন্যাসের পটভূমি, বিষয় এবং চরিত্র। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি গ্রামীণ সমাজ; বিষয় সামাজিক রীতি-নীতি, ও প্রচলিত ধারণা বিশ্বাস, চরিত্রসমূহ একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু, শোষিত, দরিদ্র গ্রামবাসী, অন্যদিকে শঠ, প্রতারক, ধর্ম ব্যবসায়ী এবং শোষক-ভূস্বামী।

শ্রাবণের শেষে নিরাক-পড়া এক মধ্যাহ্নে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের প্রবেশের নাটকীয় দৃশ্যটির মধ্যেই রয়েছে তার ভণ্ডামি ও প্রতারণার পরিচয়। মাছ শিকারের সময় তাহের ও কাদের দেখে যে, মতিগঞ্জ সড়কের ওপর একটি অপরিচিত লোক মোনাজাতের ভঙ্গিতে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে। পরে দেখা যায়, ওই লোকটিই গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে সমবেত গ্রামের মানুষকে তিরস্কার করছে, ‘আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?’

মজিদ জানায়, পীরের স্বপ্নাদেশে মাজার তদারকির জন্য তার এ গ্রামে আগমন। তার তিরস্কার ও স্বপ্নদেশের বিবরণ শুনে গ্রামের মানুষ ভয়ে এবং শ্রদ্ধায় এমন বিগলিত হয় যে তার প্রতিটি হুকুম তারা পালন করে গভীর আগ্রহে। গ্রামপ্রান্তের বাঁশঝাড়সংলগ্ন কবরটি দ্রুত পরিচ্ছন্ন করা হয়। ঝালরওয়ালা লালসালুতে ঢেকে দেওয়া হয় কবর।

মাজারের আয় দিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মজিদ ঘরবাড়ি ও জমিজমার মালিক হয়ে বসে এবং তার মনোভূমির এক অনিবার্য আকাঙ্ক্ষায় শক্ত-সমর্থ লম্বা চওড়া একটি বিধবা যুবতীকে বিয়ে করে ফেলে। আসলে স্ত্রী রহিমা ঠান্ডা ভিতু মানুষ। তাকে অনুগত করে রাখতে কোনো বেগ পেতে হয় না মজিদের। কারণ, রহিমার মনেও রয়েছে গ্রামবাসীর মতো তীব্র খোদাভীতি। স্বামী যা বলে, রহিমা তাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। রহিমার বিশ্বাস তার স্বামী অলৌকিক শক্তির অধিকারী। প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মজিদ ধর্মকর্মের পাশাপাশি সমাজেরও কর্তাব্যক্তি হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উপদেশ-নির্দেশ দেয়—গ্রাম্য বিচার-সালিসিতে সে-ই হয়ে ওঠে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রধান ব্যক্তি।

গ্রামবাসী যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে মজিদের মাজারকেন্দ্রিক পশ্চাৎপদ জীবনধারা থেকে সরে যেতে না পারে, সে জন্য সে শিক্ষিত যুবক আক্কাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সে আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। মজিদ এমনই কূট-কৌশল প্রয়োগ করে যে আক্কাস গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রাম, সমাজ ও মানুষের বাস্তব-চিত্র ‘লালসালু’ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘লালসালুর মানুষরা’ ভাগ্য ও অলৌকিকত্ব গভীরভাবে বিশ্বাস করে। দৈবশক্তির লীলা দেখে নিদারুণ ভয় পেয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখে নয়তো ভক্তিতে আপ্লুত হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দেখিয়েছেন কুসংস্কারের শক্তি আর অন্ধবিশ্বাসের দাপট। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সমাজ সরল ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত ও ভীতির মধ্যে রেখে শোষণের প্রক্রিয়া চালু রাখে, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দিয়েছেন ‘লালসালু’ উপন্যাসে। তিনি সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরেন যেখানে ‘শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।’

ধর্ম মানুষকে সত্যের পথে, কল্যাণের, পথে, পারস্পরিক মমতার পথে নিয়ে এসেছে; কিন্তু ধর্মের মূল ভিত্তিটাকেই দুর্বল করে দিয়েছে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে একশ্রেণির লোক যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানান ভণ্ডামি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয় ঔপন্যাসিক আঘাত হেনেছেন তার বিরুদ্ধে।

‘লালসালু’ উপন্যাসের লালসালু এক বিস্তর রহস্যের নাম। মহব্বতনগরের অজানা কবরটি লালসালুতে ঢাকা পড়ায় চাপা পড়ে যায় তার আসল সত্য। তেমনি এই লালসালু বাধা দেয় সত্যকে জানতে, প্রকৃত ধর্মকে চিনতে, প্রকৃত বিশ্বাসকে চিনতে।

বাঙালি মুসলমানের চোখে ঝুলে থাকা লালসালুর পর্দাটি তাই সরিয়ে দিতে হবে। প্রথা ভেঙে মিথ্যার আচ্ছাদন থেকে খুঁড়ে বের করতে হবে সত্যকে। ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অভিপ্রায় ছিল, ধর্মের লেবাস উন্মোচন করে আসল সত্যকে আবিষ্কার করা, যে সত্য আমরা খুঁজছি।

শ্বাসের পাটাতন ভেঙে কেউ সেই মোড়ক সরিয়ে দেখতে চাইছেন না। কিন্তু কেউ কেউ প্রথা ভেঙে আচ্ছাদনে ঢাকা সত্যকে দেখতে চান, দেখাতেও চান। ওয়ালীউল্লাহর ইচ্ছা ছিল সত্য আবিষ্কারের।