—“আপনার নাম শ্রীজাত? আপনার একটি বই পড়ে ফোনটা করলাম”।

আমার কাছে তখনও ফোন মানে ছাই রঙের ভারী আর মুঠোভর্তি রিসিভার, যা কানে না-ধরলে কে ফোন করছেন বোঝার কোনও উপায় নেই। ফোনটা রাখা থাকত আমাদের গড়িয়ার বাড়ির দোতলায়, জানলার ধারে, একটা কাঠের ছোট্ট পাটাতনের ওপর দেয়াল ঘেঁষে। জানলা দিয়ে তাকালেই সামনের গলি আর মানুষজনের যাতায়াত। সেসব দেখতে দেখতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলাই ছিল আমার অভ্যেস। সেদিনও এমনটা করছিলাম। সেদিন মানে অবশ্য বছর ১৪ আগের এক সন্ধেবেলা। ২০০৪-এর মে মাস।

আমি তখন আদর্শ বেকার, এখন যেমন, তার চেয়েও কিছুটা বেশি। দিনভর টইটই আর এর-তার সঙ্গে আড্ডা ব্যতীত কোনও কাজ নেই। এছাড়া দু’চার পাতা লেখার চেষ্টা। ব্যাস। সেইরকমই একখানা গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন ঘুরে কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছি সন্ধের পর, পাড়ায় লোডশেডিং, এমন সময় বাজল সেই ভারী ফোন। ফোন ধরতে সেই সময়টায় খুব ইচ্ছে করত। এখন তা ভেবে অবাকই হই যদিও, তবু। ধরলাম ফোন। বেশ ভারী আর কেতাবি একখানা কণ্ঠস্বর, আর কেটে কেটে বসানো শব্দ।

—“আমি কি শ্রীজাত’র সঙ্গে কথা বলতে পারি?”

আমার নামে বাড়িতে বিশেষ ফোন আসত না। পত্র পত্রিকায় লেখালেখি ছাপা শুরু হওয়ার পর থেকে কেউ কেউ অবশ্য করছেন তখন। আমি জবাব দিলাম,

—“হ্যাঁ, আমিই বলছি। আপনি?”

—“আপনার নাম শ্রীজাত? আপনার একটি বই পড়ে ফোনটা করলাম”।

—“ও, আচ্ছা”।

বেরিয়েছে তো গোটাকয়েক কবিতার রোগা রোগা বই। সেসব পড়ে বাড়ির নম্বরে ফোন করছেন ভদ্রলোক?

—“বেশ লিখেছেন এই বইটা। এই উড়ন্ত সব জোকার। গত হপ্তায় কিনেছিলাম, আজ পড়া শেষ হল। মনে হল, আপনাকে একটা ফোন করে কথাটা জানানো দরকার”।

কেমন কড়া হেডমাস্টারের মতো কথার ভঙ্গি, অথচ ভাল লাগাই তো জানাচ্ছেন একরকম।

—“বইটা ভাল লেগেছে আপনার?”

আর একটু বিস্তারে শোনার আশায় প্রশ্নটা হেঁকে বসলাম। নেহাতই লোভে পড়ে।

—“বললাম তো, ভাল হয়েছে। আপনি আমাকে চমকে দিয়েছেন। আসলে কী জানেন, ফর্ম নিয়ে নতুন ধরনের কাজ করলে আমার ভাল লাগে। আপনার এ বইটাতে অনেক জায়গায় ঝুঁকি নেওয়া আছে। এক্সপেরিমেন্ট আছে। নতুনত্ব আছে। আমি কবিতা খুব নিয়মিত পড়ি। কারও লেখা ভাল লাগলে জানাই আর কী। এই যেমন আপনাকে জানালাম। ভাল থাকবেন। আর হ্যাঁ, লেখা চালিয়ে যান”।

বুঝলাম, আর বিশেষ বলার নেই ভদ্রলোকের, এবার রাখবেন। এত খুঁটিয়ে বই পড়েছেন আমার, অথচ নামটা জানব না তাঁর? আরেকবার জিগ্যেস করলাম তাই –

—“আপনিও ভাল থাকবেন। আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না”।

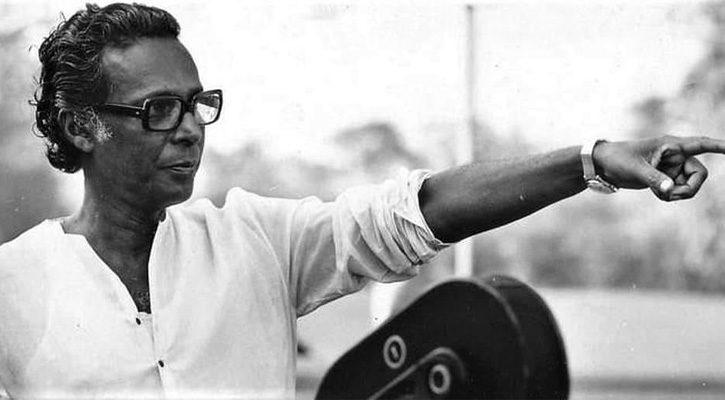

—“আমাকে কি আপনি চিনবেন? আমি ফিল্ম তৈরি করি। আমার নাম মৃণাল সেন”।

জানলার নীচের রাস্তা দিয়ে দু’জন সাইকেল আরোহী পাশাপাশি গল্প করতে করতে যাচ্ছেন, সম্ভবত অবনীদা আর দিলীপ স্যারের জামাই। ওপাশে টুম্পাদের বাড়ি থেকে গলা সাধার আওয়াজ। ভূপালী’র নতুন সরগম পেয়েছে। সামনের বাড়ির বারান্দায় মোম হাতে কেউ একজন বেরিয়ে এলেন। তিলকদা’র মা হবেন হয়তো। আলো ফেরেনি এখনও।

আমি সেকেন্ড পাঁচেকের জন্য ফোন হাতে মূর্তির মতো স্থির। সেই স্থিরতার মধ্যেই মনে হল, নিশ্চয়ই একই নামের অন্য কেউ হবেন। নতুন কোনও পরিচালক। হয় না কি এরকম? তা নাহলে যেটা হতে হয়, তা জাদু-বাস্তবতার চাইতেও অবিশ্বাস্য। এইসব যখন ভেবে চলেছি রিসিভার কানে, আবার শুনতে পেলাম গম্ভীর স্বরের প্রশ্ন –

—“আপনি দেখেছেন নাকি, আমার কোনও ছবি?”

সত্যি বলতে কী, আমার মাথা আর কাজ করছে না তখন। অন্ধকারে নিজের হাতকে অল্প অল্প কাঁপতে দেখতে পাচ্ছি। তার বছর তিনেক আগেই টানা আড়াই মাসের ফিল্ম অ্যাপ্রেসিয়েশন কোর্স করেছি নন্দন-এ। পৃথিবীর তাবড় পরিচালকদের সেরা কাজ দেখে মাথা ঘুরে গেছে। জীবনও। সেসবের মধ্যে ‘জেনেসিস’ আর ‘খন্ডহর’-ও আছে। জেনেসিস দেখবার পর আমি, বুধাদিত্য আর অমিতাভ গিয়ে ভিক্টোরিয়ার অন্ধকার মাঠে বসেছিলাম অনেক রাত অবধি। কোনও আলোচনা ছাড়াই, কেবল নিজেদের টাটকা বিস্ময় শুকিয়ে নিতে। আর খন্ডহর দেখে বেরিয়ে এসে আমরা কেউ কারও সঙ্গে কোনও কথা বলিনি। মনে আছে, আমি নন্দন থেকে হরীশ মুখার্জি রোড ধরে চুপচাপ টালিগঞ্জ অবধি হেঁটে ছিলাম। সিনেমার ভাষা কোন দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তার কিছু নজির যে আমাদের দেশেই তৈরি হয়েছে, এই অহংকার বুকে চেপে। টানা তিন বছর ধরে লাগাতার চেষ্টা করে গিয়েছি, কীভাবে আরও একবার খন্ডহর দেখতে পাওয়া যায়, হদিশ পাইনি। কেবল মনখারাপ করেছে। ২০০৩-এ অবশ্য গোর্কি সদনে স্পেশাল স্ক্রিনিং ছিল ‘ভুবন সোম’-এর, প্রায় মারপিট করে ঢুকে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। বাকি সব ছবিও কোনও না কোনও ভাবে দেখে নিয়েছি এই ক’বছরে। আর আমার লেখালেখির মাথায় চেপে বসেছে সেইসব ফ্রেম, সংলাপ, সম্পাদনা। ওই গম্ভীর স্বরের প্রশ্নের জবাবে এই তিন বছরের ছবি-দেখার বৃত্তটাই একপাক ঘুরে গেল মাথার মধ্যে। কী জবাব দেবো?

—“আপনি কি... মানে, আপনি জেনেসিস বানিয়েছেন?”

আদ্যন্ত বোকা বোকা শুনতে এই প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার। পাড়ায় তখনও লোডশেডিং। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এ এক রহস্যময়, সুখশ্রাব্য মিথ্যে।

—“আপনি জেনেসিস দেখেছেন?”

পাল্টা প্রশ্ন এল।

—“হ্যাঁ, দেখেছি তো। মানে, একবারই দেখেছি। কিন্তু আরও অনেকবার দেখতে চাই”।

—“হ্যাঁ, আমিই বানিয়েছিলাম। কিন্তু ও ছবি তো এখানে দেখা যায় না। আপনি কোথায় দেখলেন?”

এ প্রশ্নের উত্তরে যখন আমি বলছি কোথায় আর কীভাবে দেখতে পেলাম ছবিটা, তখন মাথার পিছনে এই আকস্মিকতার ঝালর দুলতে শুরু করেছে যে, সত্যিকারের মৃণাল সেন আমাকে ফোন করেছেন? নিজে থেকে? তাও কিনা আমার বই পড়বার প্রতিক্রিয়া জানাতে? এই অত্যাশ্চর্য আর অবিশ্বাস্য ঘটনাটা আমার জীবনে ঘটে যাচ্ছে? একটা সাধারণ লোডশেডিং-এর সন্ধেবেলা, বাড়ির দোতলার ল্যান্ডিং-এ? অন্ধকারের কোনও সাক্ষী থাকে না। সেদিনও ছিল না।

আমার আক্ষেপে উপশম দিতেই বোধহয় বললেন,

—“কেউ চট করে এ ছবিটার কথা বলে না। আপনি দেখেছেন জেনে ভাল লাগল। আমার বাড়িতে আসবেন একদিন, আমার কাছে প্রিন্ট আছে। দেখিয়ে দেবো”।

—“আর খন্ডহর? খন্ডহর দেখা যাবে আরেকবার?”

মানুষের লোভ অন্তহীন, তাই সীমা ছাড়ানোর সময়ে সে তার পায়ের দিকে তাকায় না। এবার অল্প হেসে বললেন –

—“হ্যাঁ, দেখা যাবে। একদিনে তো হবে না। আপনি সময় করে আসবেন আমার বাড়ি। কবিতা নিয়েও আড্ডা হবে”।

আমার বয়স ওই সন্ধেবেলায় ২৮, কিন্তু আমি ৮ বছরের বাচ্চার মতোই একটা প্রশ্ন করে বসলাম, নিজেকে শেষমেশ আরও একবার বিশ্বাস করানোর তাগিদে।

—“আচ্ছা, আপনি কি সত্যিই মৃণাল সেন?”

এবার বেশ জোরেই হেসে উঠলেন ওপারের মানুষটি।

—“ফোনে তো ছবি দেখানোর উপায় নেই। আমি সুনীলের কাছ থেকে আপনার নম্বর জোগাড় করলাম। তেমন হলে ওকে জিগ্যেস করবেন। ভাল থাকবেন ভাই”।

এই যে ফোনটা রাখা হল ক্রেডল-এ, তার পরমুহূর্ত থেকে পরের অসংখ্য দিন আমি কেবল চেনা মানুষজনকে ধরে ধরে বলতে লাগলাম এই বিস্ময়, স্বয়ং মৃণাল সেন আমাকে ফোন করেছিলেন, আমার লেখা প’ড়ে! এই যেমন এত বছর পরেও বলছি। আজও বলে চলেছি। কেননা ১৪ বছর আগেকার সেই বিস্ময়ের লোডশেডিং আমার মধ্যে মোমবাতি জ্বেলে রেখেছে টানটান। কোনও বাতাস তাকে নেভাতে পারেনি। আসেওনি।

তারপর বহুবার দেখা হয়েছে, কথোপকথন গড়িয়েছে আড্ডায়, যেন-বা ওঁর সঙ্গে মত বিনিময় করতেই পারি আমি, এমন ঔদার্য নিয়ে অনায়াস কথা বলে গিয়েছেন অনুষ্ঠানে বা ব্যক্তিগত পরিসরে। বহু আর্জিতে ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’-তে এসেছেন, প্রণাম করতে গেলে বাধা দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন সব সময়ে। তবে হ্যাঁ, কখনও সত্যি ওঁর বাড়িতে হাজির হওয়ার দুঃসাহস দেখিয়ে উঠতে পারিনি। যদিও জেনেসিস বা খন্ডহর, আমার এই দুই প্রিয় ছবি নিয়ে বারেবারে কথা বলবার সুযোগ হয়েছে। যেসব ছবি নিয়ে সারা পৃথিবীর সেরা পরিচালক ও ফিল্ম বোদ্ধারা তাঁদের বিস্ময় জানিয়েছেন, সেসব ছবি নিয়ে আমার মতো কেউ-না’র সঙ্গেও এত মন দিয়ে কথা বলতে দেখেছি ওঁকে, যেন সত্যিই তাতে ওঁর ছবির কিছু আসে যায়। আর সব সময়ে বলতেন, কবিতার সঙ্গে ফিল্মের আন্তরিক সম্পর্কের কথা। সে অবশ্য না-বললেও বোঝা যেত যে, ওঁর ছবির মধ্য দিয়ে কবিতাই কথা বলে। বেশ কয়েকবার ফোনও করেছেন, লেখা পড়ে, বা অন্য কোনও কারণে হয়তো। আর আমি আমার কম্পমান হাতের দিকে তাকিয়ে ঝালিয়ে নিয়েছি অবিশ্বাস। এই যে সামান্য দু’চার লাইন আঁকাবাঁকা লেখার সুবাদে এমন একজন প্রবাদসম, কিংবদন্তি শিল্পী-মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হওয়া, একে অবাস্তব ছাড়া আর কী দিয়েই বা ব্যাখ্যা করতাম নইলে?

এসব কথা এত বছর ধরে লিখিনি। নিজের অবিশ্বাসকে জাহির করেই বা কী লাভ, এই ভেবেই হয়তো। আর এ কথা ভেবেও যে, এই সমস্ত স্মৃতি লিখতে গেলে শুরু করতে হবে সেই সংলাপ দিয়ে, যার মধ্যে আমার লেখার নামে কিছু শংসা জড়িয়ে আছে। নিজের হাতের লেখায় সেসব প্রকাশ করা এক ধরনের সংকোচের বিষয় ঠিকই। কেননা এ লেখা পড়ে কারও মনে হতেই পারে, এ আসলে আমার লুকনো মোহর দেখানোর অছিলা, আসলে স্মৃতিচারণের আড়াল থেকে নিজের প্রাপ্তির ঝলক দেখানোর চেষ্টা। তেমন মনে হলেও দোষ দিতে পারব না। কিন্তু এসব আঁচ করেও আজ যে লিখলাম এতগুলো কথা, তা কেবল এইটাই বোঝানোর জন্য যে, রিসিভারের অপর প্রান্তের মানুষটি মিথ্যে ছিলেন না। কোনওদিনই।

বারেবারে ভেবেছি, আজও ভাবি, কী প্রয়োজন ছিল ৮১ পেরনো, শিল্পের চূড়াকে ছুঁয়ে ফেলা আর বিশ্বখ্যাতিকে বুকপকেটে রাখা একজন বিস্ময়কর শিল্পীর, আমার মতো এক ২৮-এর অর্বাচীনকে যেচে যোগাযোগ করবার? তাকে নিজের ভাল লাগার কথা জানাবার? তাকে উৎসাহ আর প্রশ্রয় দেবার? এবং ওই একদিনের কথোপকথনে নিভে না গিয়ে সংযোগ জ্বালিয়ে রাখবার? আজ বুঝি, প্রয়োজন আসলে ছিল আমারই। আর উনি তা জানতেন। এক তরুণ, যে লিখতে এসেছে সদ্য, আর আঁকড়ে ধরতে চাইছে বহমান সময়কে, তার সামনে এমন মহীরুহের শাখা মেলে ধরলে সে যে দীর্ঘমেয়াদি সাঁতারের সাহস পাবে, এ কথা উনি জানতেন। বুঝতেন। দিনের মধ্যে পঞ্চাশটা ফোনের একখানাই হয়তো করেছিলেন আমাকে। কিন্তু সেটা আমার জীবনের পঞ্চাশ হাজার ফোনকলের মধ্যে একখানা হয়ে থেকে যাবে যে, হয়তো জানতেন তাও। সত্যি বলতে কী, যখনই হেরে যেতে চেয়েছি, ওই ফোনকলটা আমার হাত ধরে টেনে তুলেছে। মনে হয়েছে, ছেড়ে তো দেওয়াই যায়, দিতেই পারি। কিন্তু দেখি না, পারি কি না! সেই দেখতে দেখতে আরও ১৪ বছর পার করে দিলাম। এ কথা জানতেন বলেই সেদিন দুই প্রজন্মের দূরত্ব ঘুচিয়ে, অনালাপের দরজা ভেঙে ঢুকেছিলেন তিনি সহজে, সাহস দেবেন বলে।

স্পর্ধা আর অহমিকা যে এক নয়, ইদানীং আবছা হয়ে যায় তা। মৃণাল সেন ছিলেন সেই মানুষ। তাঁর স্পর্ধার সফেদ কুর্তা-পাজামায় কোনওদিন অহমিকা’র ভাঁজ পড়েনি। তাই নির্দ্বিধায় হাত রাখতে পেরেছেন আমাদের কাঁধে, নাহলে এ পৃথিবী কবেই বা সামান্যদের ছিল!

ডাইনোসরদের ইতিহাস চিরকালই পর্যটন টেনে আনে। মৃণাল সেনের জীবন আজ সেই দামি জাদুঘরে ঢুকে গেল শেষমেশ। যার দিকে মানুষ কেবল এই বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে যে, এরা সত্যিই একদিন ছিলেন এই গ্রহে? বিশ্বাস হতে চাইবে না কিছুতেই।

যেমন আমার আজও বিশ্বাস হয় না সেই লোডশেডিং-এর আশ্চর্য সন্ধেটাকে। বিশ্বাস হয় না সেই ছাই রঙের টেলিফোন সেটটাকে, যার গায়ে নম্বর লেখা ছিল ৪৭১-২৫০০। আর বিশ্বাস হয় না সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বরকেও, যা আমাকে থমকে দিয়েছিল এক লহমার জন্য। সেই লহমার বয়স আজ ১৪ হল। আমার, ৪২। মৃণাল হলেন চিরকালীন। লোডশেডিং-এর একখানা ছিমছাম সন্ধে দীর্ঘ হতে হতে নেমে এল আজকের শীতকালে। কেবল অন্ধকারে মুখ লুকনো একটা রিসিভার কোথায় যেন ঝনঝন করে উঠছে। খুব দূর থেকে শুনছি তার আবছা আওয়াজ। কিন্তু, অন্ধকারের যে সাক্ষী নেই কোনও...