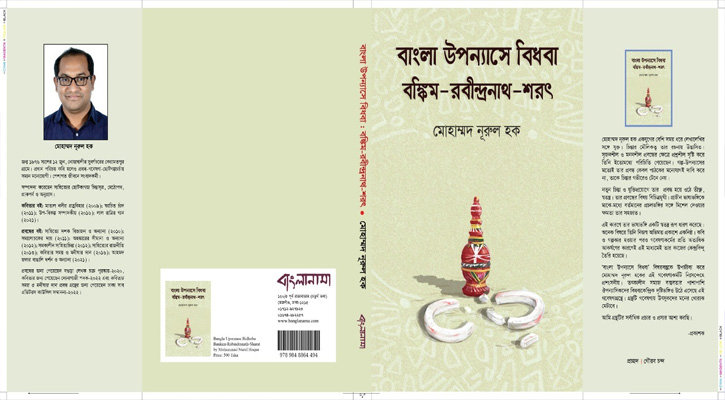

বর্তমান বাংলাদেশে কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের চর্চা যারা করছেন, তাদের মধ্যে মোহাম্মদ নুরুল হক একজন। তার লেখা এবং স্বতন্ত্র চিন্তার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তিনি সাহিত্যবোদ্ধা মহলে নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছেন। সুচারু গবেষণাধর্মী লেখার মাধ্যমে তার অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে সত্য এবং সুন্দরের দিকে। তার সম্প্রতিক গবেষণা ‘বাংলা উপন্যাসে বিধবা: বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎ’ গ্রন্থেই তিনি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরতের উপন্যাসে বিধবা চরিত্র নিয়ে তার ভাবনা, বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন ।

গবেষণাগ্রন্থটিতে মোট পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। এ ধরনের গবেষণাগ্রন্থ ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় দেখা গেলেও মোহাম্মদ নুরুল হক তার স্বতন্ত্র ভাবনা ও লেখার শৈলীর কারণেই নিজেকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই গ্রন্থের পাঁচ অধ্যায়েই তিনি উপস্থাপন করেছেন বাংলা উপন্যাসের তিন দিকপালের উপন্যাসের বিধবা চরিত্রগুলোর সুচারু বিশ্লেষণ। তিনি খুব শান্ত মেজাজে তার প্রবন্ধ শুরু করেছেন। পুরো গবেষণপত্রেই সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন তার বিশ্লেষণমূলক যুক্তি।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়টি হচ্ছে ‘বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎ: বিধবা সমস্যা’। এই অধ্যায়ে লেখক একেবারে ইতিহাস থেকে তুলে ধরে এনেছেন তার চিন্তা, তিনি তৎকালীন সময়ের সতীদাহ প্রথা এবং রাজা রামমোহন রায়ের কার্যক্রম, রাজা রামমোহন রায়ের ‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ পুস্তিকা’ নামে গ্রন্থের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মূলত এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে মোহাম্মদ নুরুল হক চেষ্টা করেছেন ইতিহাসের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের একটা যোগসূত্র তৈরি করার। প্রথম অধ্যায়ে যে বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন, সেটি হচ্ছে একটি প্রবন্ধের ভেতরেই যেন হাজারো ইতিহাস এবং তৎকালীন বাস্তব ঘটনাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উঠে আসে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি একেবারেই সাধারণ ভাবনা থেকে বঙ্কিমের পেশাগত জীবন এবং লেখকচিন্তার জীবনকে একাকার করে দিয়েছেন চমৎকারভাবে এই অধ্যায়ে। প্রবন্ধটির পাঠ শুরু করলে মনে হয় বাংলা সাহিত্যের একটা নিরবচ্ছিন্ন মেঠোপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছেন পাঠক। যে পথে কখনো কখনো দেখা হয়ে যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিধবাদের সঙ্গে; আবার কখনো কখনো কুশল বিনিময় হতে পারে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিধবা নারীদের সঙ্গে। কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের বিধবাদের সঙ্গেও বসে কিছুটা সময় জিরিয়ে নেওয়া যায় । মোহাম্মদ নূরুল হকের বিশ্লেষণ ক্ষমতা সাংঘাতিক। এই প্রবন্ধটির প্রতিটি অধ্যায় খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিধবা চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন করেছেন তিনি। এই অধ্যায়ে তিনি তুলে ধরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের বিধবা চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ভূমিকা। এই অধ্যায় তিনি উল্লেখিত দুটি উপন্যাসের বিধবা চরিত্রগুলোকে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশেষ কিছু বিষয় উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বেশ নিরুদ্বিগ্নচিত্তেই বলেছেন ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মানবিক প্রেমকে কটাক্ষ করে উপস্থাপন করেছেন। এই ধরনের উচ্চারণ করে প্রাবন্ধিক যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপনার কারণে এই প্রবন্ধটির এই অধ্যায়ও জরুরি পাঠ্য হিসেবে উঠে এসেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মোহাম্মদ নূরুল হক আলোচনায় এনেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চোখের বালি’ ও ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের বিধবা চরিত্রগুলো। তিনি নিশ্চুপ নন তার আলোচনা ভঙ্গিমায়; বরং চমৎকার এক আহ্বান তুলে ধরেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার ভেতরে দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহ নিয়ে যে মতাদর্শে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাদর্শ ঠিক একই। ভাষার তারতম্য তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে রয়েছে তাঁদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি। এই দুটি বিষয়কে আড়ালে রেখেই মোহাম্মদ নূরুল হক তার আলোচনা তুলে ধরেছেন। তার চেষ্টা ও ফোকাস কেবলই বিধবা বিবাহ নিয়ে এই দুই লেখকের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো তুলে ধরা। এখানে তিনি কোনো ঔপন্যাসিককেই দোষারোপ করেননি, বরং বিনয়ের সঙ্গেই তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই কি সহমত পোষণ করেছেন বিধবা বিবাহ নিয়ে? নাকি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির তীক্ষ্ণতা দিয়ে কেবল তৎকালীন সময়ের সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন? এ রকম অসংখ্য প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে; যা বোদ্ধাপাঠক মাত্রই অনুমান করতে পারবেন।

চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে মোহাম্মদ নূরুল হক একেবারে নির্বিকার ছিলেন না আলোচনায়। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিধবা-সংক্রান্ত। ‘বড়দিদি’ ও ‘পল্লীসমাজ’ উপন্যাসে সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে তিনি মনযোগী হয়েছেন; এই কথা যেমন সত্য; তেমনি সত্য প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনার মেজাজকে তুলে ধরেছেন নির্দণ্ড উচ্চারণে। সাবলীল তার বিশ্লেষণভঙ্গি, সহজ এবং ধীরলয়ে মোহাম্মদ নুরুল হক তুলে এনেছেন তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রচিত উপন্যাসগুলোয় বিধবাদের উপস্থিতি। সঙ্গে চরিত্রের বাঁকবদলের বিষয়টিও। এই অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক তুলে এনেছেন কাহিনির আদলে আদলে চমৎকারভাবে যৌক্তিক বিষয়ের উপস্থাপন। সত্যিকারভাবে তিনি সভ্যতার বাঁক বদলের ভিত্তিতে চিনিয়েছেন শরৎ বাবুর উপন্যাসে বিধবাদের অবস্থান ও পরিণতি।

মোহাম্মদ নুরুল হকের প্রবন্ধের ভাষা এমন যে, কেবল পাঠককে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে অথবা নিজস্ব ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রবন্ধ লিখতে বসেন না; বরং ইতিহাস ও নির্জলা তথ্য-উপাত্তনির্ভর লেখাকেই তিনি প্রার্থনা মনে করেন—এমন মন্তব্য করাই যায় এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় পাঠের পর। যে কারণেই বর্তমান সময়ের তরুণ প্রাবন্ধিকদের মধ্যে তিনি বেশ সমালোচিত এবং আলোচিত। এই গ্রন্থটি তার সেই সমালোচনার পাল্লায় নতুনভাবে যুক্ত হলো। তার প্রবন্ধের সমালোচনা পাঠকদের মনে নানামুখী সংশয় তৈরি করতে বদ্ধপরিকর হলেও সত্যিকার অর্থে প্রচণ্ড বেগবান হয়ে ওঠে সমাজচিন্তক এবং প্রথামুক্ত বুদ্ধিজীবীদের আসরে।

মোহাম্মদ নূরুল হক তার লেখায় কেবলই যুক্তি, কেবলই পাণ্ডিত্ব জাহির করেছেন এমন নয়; বরং তিনি তার বোধের তীক্ষ্ণতা দিয়ে সেই বিষয়গুলোই আলোচনায় এনেছেন এই প্রবন্ধে; যেগুলো জরুরি ছিল সময়ের প্রয়োজনে, অনিবার্য ছিল বর্তমান কথাসাহিত্যিকদের চেতনা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে।

বাংলা উপন্যাসে বিধবা : বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎ

লেখক : মোহাম্মদ নূরুল হক

প্রকাশক : বাংলানামা

মূল্য : ৫০০ টাকা