যখন নোয়াখালী ছিলাম, আধো গ্রাম-আধো শহর মাইজদীর কথা বলছি আমি। সেই সময়টায় একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরে আমরা প্রভাতফেরি করতাম—নগ্ন পায়ে একুশের গান—‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি’ গেয়ে শহীদ মিনার অভিমুখে এগিয়ে যেতাম। মাথাটা সব সময় শ্রদ্ধায় নুয়ে থাকত। এই একুশের গান নানা লোকের অনৈক্য মতবাদে দেশের ভাবনার ভারসাম্য যখন বিপদে সম্মুখীন, তখন এই একুশের গান আমাদের কোন অনুপ্রেরণা দেয়, সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্বও আমাদের ওপর বর্তায়। অথচ সেটা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছি আমরা।

ঢাকায় আসার পর প্রভাতফেরিকে সেইভাবে আর কাছে পেলাম না। বেশির ভাগ সময়ে রাতেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। কিন্তু মনের ভেতর চিনচিনে ব্যথা হতো, খচখচানি লেগে থাকত বাঙালির ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে ‘প্রভাতফেরি’র নাম। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্বিচার গুলিবর্ষণে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এর পরের বছরেই চালু হয় এই প্রভাতফেরি।

যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী প্রমুখ নেতার ছবি দেখি, তখন বুঝতে পারি তারা বাঙালি সংস্কৃতির নিয়ম মেনে প্রত্যুষকে একুশের প্রথম প্রহর মানতেন আর নগ্নপায়ে প্রভাতে প্রভাতফেরি নিয়ে শহীদ মিনারে যেতেন। এখন তাদেরই উত্তরসূরিরা পাশ্চাত্যের প্রথা মেনে মধ্যরাতকে একুশের প্রথম প্রহর মানছেন। মধ্যরাতে ‘প্রভাতফেরি’ করে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন। যখন এরশাদ নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রভাত থেকে প্রভাতফেরিকে মধ্যরাতে নামিয়ে আনলেন তখন অনেকেই ‘হায়’ ‘হায়’ করেছিলাম। অথচ অবলীলায় এরশাদকেই অনুসরণ করছে সবাই। যতই স্বৈরাচার এরশাদরে গাল দেই, তার চালু করার নিয়ম থেকে সবাই পালন করেছে। একবারও ভাবলাম না এতে একুশের ঐতিহাসিক সত্য ও সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। প্রভাতফেরি নামটি থেকে যাচ্ছে, অথচ প্রজন্ম ‘প্রভাত’ খুঁজে পাচ্ছে না।

দুই।

বায়ান্ন আজ সমাগত। কিন্তু রক্তসরোবর জিজ্ঞাসা—‘কী পেলাম? কতটুকু পেলাম? এই কি চেয়েছিলাম?’ জানি না এ উত্তর কে দিবে। উত্তর দেওয়ার হিম্মত কী আছে কারোর? মহান ভাষা দিবসের প্রথম প্রহরের আগে উত্তরগুলো সকরুণ হতে হয়েছে।

‘সত্যবচন’ আর ‘দাপটে’র রাজনীতিতে-অপরাজনীতিতে প্রতিনিয়ত বলি হতে হচ্ছে একের পর এক সাধারণ মানুষকে। তারা কী এ রাজনীতি চেয়েছিলেন? নাকি এ বাংলাদেশ চেয়েছিলেন? কোনো উত্তর না জেনেই তাদেরকে চিরবিদায় নিতে হচ্ছে। যে দেশে জানমালের নিরাপত্তা নেই, গণতন্ত্র গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে, পরাধীন বিচার ব্যবস্থা, নারীর কোনো নিরাপত্তা নেই, খবরের কাগজ খুললেই শিশু থেকে বৃদ্ধ, জিন্স-প্যান্ট পড়ুয়া থেকে হিজাব-বোরকা পড়ুয়া নারী ধর্ষণ হয়, নোংরা-আবর্জনা-থুতু-পরিত্যক্ত খাবার ফেলা হয় রাস্তায় অন্য মানুষের একদম মুখের সামনে, রাজনৈতিক কারণে প্রতিহিংসামূলক গায়েবি ও মিথ্যা মামলার হিসাব নেই: সেই দেশে মধ্যরাতে খালি পায়ে হেঁটে পাথরের বেদিতে শত-কোটি টাকার ফুল দিতে যাই আমরা! হয়তো মনে আছে ২০২০ সালে ভাষাসৈনিকদের নামে বীরশ্রেষ্ঠদের ছবি দিয়ে পোস্টার করা হয়েছিল!

সত্যিই কি এটাই শ্রদ্ধা? এই ভালবাসা-সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার জন্য কী আমাদের ভাষাশহীদেরা নিজেদের রক্ত দিয়েছেন? জীবন দিয়েছেন? একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে একটা শ্রেণি পোশাকসহ বিভিন্ন বাণিজ্যপ্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই, আমরা ফুল নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যাবো। তবে তা বিশাল পুষ্পান্জলি হতে হবে তেমন কোনো কথা নেই, শোকের প্রতীক হিসেবে আমরা কালো পোশাক পরবো। তা নতুন হওয়ার দরকার নেই। কালো যদি পরতেই হয় তবে পুরাতন কালো যেকোনো পোশাক পরলেই তো হয়।

আমরা হচ্ছি সেই জাতি, যারা বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করে জীবন দিয়ে সেটা পালন করি ইংরেজি তারিখে!! আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—একুশে ফেব্রুয়ারি শোকের দিন। কিন্তু আফসোস এখন দিনটি আমলাতন্ত্রিকতা ও আনুষ্ঠানিকতায় ভরে গেছে। এখন মনে হয় চারদিকে শুধু আনন্দ আর একুশে ফেব্রুয়ারি একটি উৎসবের দিন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভুলে গিয়েছি কোন দিনটি আনন্দের-উৎসবের আর কোন দিনটি শ্রদ্ধা শোক-ত্যাগ ও অহংকারের। ভাষা আন্দোলনের ৭৩ বছর পর এবং স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরে আজ একুশে ফেব্রুয়ারি শোকের বদলে উৎসব ও আনন্দের দিনে পরিণত হওয়া বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের লজ্জার।

অনেক শহীদ মিনার হয়েছে। শ্রদ্ধাঞ্জলি হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো তার মৌল আকরটা কতটুকু। ঢাকা মেডিক্যালে প্রথম শহীদ মিনারের স্থাপত্য ছিল সোজা-সাপ্টা, কিন্তু স্থাপনাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বক্তব্যটিও ছিল হৃদয়গ্রাহী। পরিতাপের বিষয় এটাও, অনেকগুলো রেওয়াজ ও ঐতিহ্য থেকে আমরা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি।

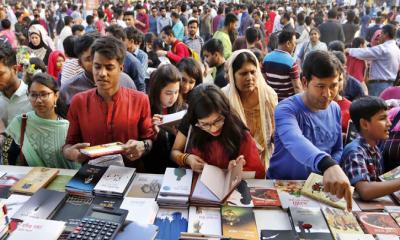

খুব কম সংখ্যক জায়গায় প্রভাতফেরি হচ্ছে। হয়তো বিবর্তন বলে প্রভাতফেরি হয়ে যাচ্ছে নিশিফেরি। কোথাও কোথাও মাইকে বাংলা গানের জায়গায় বেজে উঠছে হিন্দি ধামাকা গান। ভাষার চেতনা, সেইসব শহীদের আত্মদানে যথাযথ সম্মান এটা? বাঙালির জন্য তার মূল পরিচয়টা হলো তার ভাষাভিত্তিক পরিচয়। ভাষার ভিত্তিতে সব বাঙালির একই পরিচয় হওয়ার কথা ছিল। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনা ছিল, তার একটা সমাজতান্ত্রিক চরিত্রও ছিল। সেটা এভাবে যে সব বাঙালিই বাঙালি এবং তাদের পরিচয় ধর্ম দিয়ে নয়, শ্রেণি দিয়ে নয়। আরও একটি বিষয় ছিল, সবাই শিক্ষিত হবে নিজেদের ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু আমরা সেটাকে তুচ্ছজ্ঞান করছি।

তিন।

রাজার নীতি নয়, নীতির রাজার নাম রাজনীতি। এমন নীতি আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো খুব একটা মানে বলে মনে হয় না। রাজনীতি পরিণত হয়েছে অনেকটা নীতিহীনতায়, যাকে ভাগাড়ের রাজনীতি বলে। এই অপরাজনীতির কারণে দুর্বৃত্তায়ন ঘটছে। বেড়ে উঠছে দুর্বৃত্তরা। রাজনীতিকে তারা ব্যবহার করছে। নানা বাহিনী গড়ে লুটতরাজ, টেন্ডারবাজি এমনকি ধর্ষণ-গণধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটাচ্ছে। রাজনৈতিক নামে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নানা স্বার্থে এসব দুর্বৃত্তদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে।

খুনোখুনির রাজনীতিতে বাঙালিরা যে বেশ পারঙ্গম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খুনোখুনির ওপর আদর্শের একটা চাদর চড়িয়ে দিয়ে তা জায়েজ করার চেষ্টা থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাজনীতির ময়দান থেকে সরিয়ে দেওয়ার নামে চলে খুনখারাবি। কিছু কিছু ঘটনা রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজে বিরাট প্রভাব ফেলে।

খুনোখুনির রাজনীতি-সংঘাতের রাজনীতি থেকে আমরা কি সহসা মুক্তি পাব? ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যে কত নিচে নামতে পারে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলিই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়, এখন ফায়দা লুটার রাজনীতিও চলছে। প্রশ্ন হলো, এ অপরাজনীতির শেষ কোথায়? রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের এই ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা কবে থামবে?

নৈতিকতাবোধ কেন হারিয়ে যাচ্ছে? দেশপ্রেমের কেন এই দুর্দশা? কেন গড়ে উঠছে না ন্যায়ভিত্তিক ন্যায্য সমাজ? কারণ খুঁজতে গেলে সামনে আসে সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির প্রশ্ন। এসব সমস্যার সমাধান করতে হলে এগুলোর শিকড় চিহ্নিত করে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। বছরের পর বছর বা যুগ যুগ ধরে পূঞ্জীভূত সমস্যা বহন করে চলার পরিণতি ভয়াবহ হয়। একপেশে রাজনীতি ও রাজনীতিকদের স্বার্থবাদী নীতি চলতে থাকলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। তখন যতই উন্নয়ন করা হোক না কেন, সব অর্থহীন হয়ে পড়বে। কাজেই সময় থাকতে দেশে সুরাজনীতি, সুশাসন, আইনের শাসন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চত করার উদ্যোগ নিতে হবে। নাহলে সত্য-ন্যায় ও সাম্যের বার বার মৃত্যু হবে।

চার।

একুশের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। ‘আমার এ দেশ সব মানুষের’ এই বার্তা ভাষা আন্দোলনে প্রচ্ছন্ন ছিল। একদা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ, সেই সোনার বাংলা এখনো রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি ফুঁসে উঠেছিল বাংলা, সেই রাজনীতি ও অর্থনীতির পরিবর্তন আসেনি। ক্ষমতায় গেলেই আমাদের শাসকেরা যে যার মতো একরোখা নীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে একুশের কাছ থেকেই প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে—‘একুশ মানে মাথা নত না করা’।

এটা আমাদের মনে রাখা দরকার, ভাষা আন্দোলন শুধু আত্মদানে স্মরণ নয় ভাষার গণতান্ত্রিক বোধ ও মর্যাদা রক্ষার জীবনীশক্তি। তবে সর্বস্তরে ভাষা চর্চার দাবি এখনো বলবৎ রয়েছে। সেই সঙ্গে এই অঙ্গীকার থাকুক, ভাষার সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়ীকরণ নিপাত যাক।